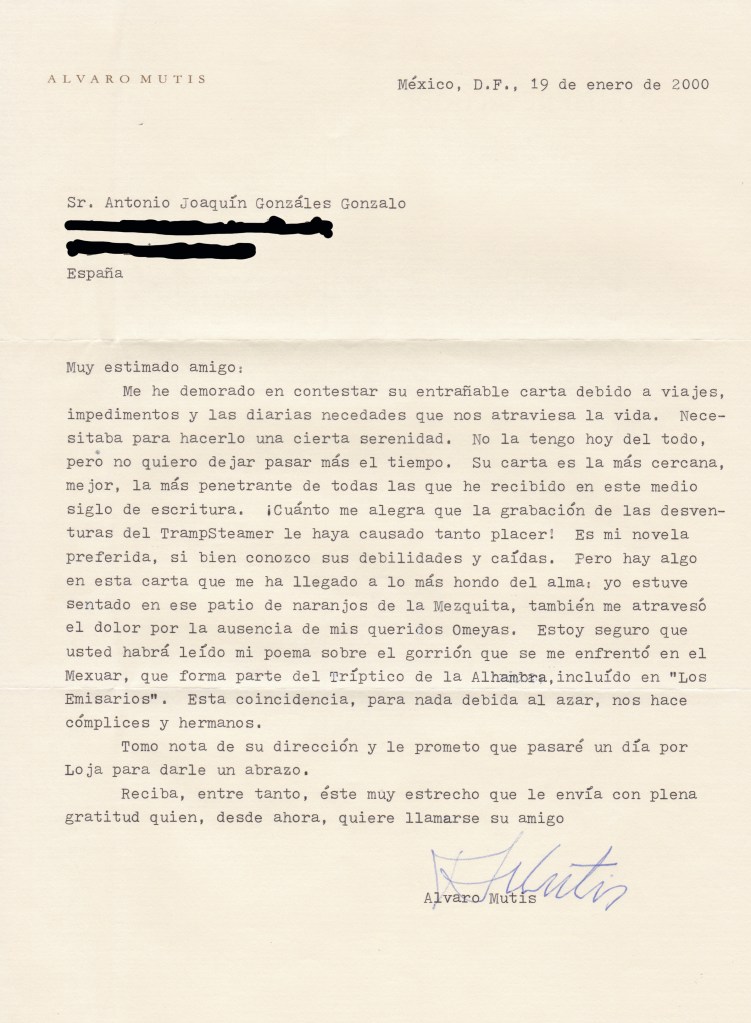

Álvaro Mutis

Entre un tropel y otro de turistas

la calma ceremoniosa vuelve al Mexuar.

El sol se demora en el piso y un tibio silencio

se expande por el ámbito donde embajadores, visires,

funcionarios, solicitantes, soplones y guerreros

fueron oídos antaño por el Comendador de los Creyentes.

Por una de las ventanas que dan al jardín

entra un gorrión que a saltos se desplaza

con la tranquila seguridad de quien se sabe

dueño sin émulo de los lugares.

Vuelve hacia nosotros la cabeza

y sus ojos – dos rayos de azabache –

nos miran con altanero descuido.

En su agitado paseo por la sala

hay una energía apenas contenida,

un dominio de quien está más allá

de los torpes intrusos que nada saben

de la teoría de reverencias, órdenes, oraciones,

tortuosos amores y ejecuciones sumarias,

que rigen en estos parajes en donde la ajena incuria,

propia de la triste familia de los hombres,

ha impuesto hay su oscuro designio, su voluntad de olvido.

Vuela el gorrión entre el laborioso artesonado

y afirma, en la minuciosa certeza de su desplazamiento,

su condición de soberano detentador

de los más ocultos y vastos poderes.

Celador sin sosiego de un pasado abolido

nos deja de súbito relegados al mísero presente

de invasores sin rostro, sin norte, sin consigna.

Irrumpe el rebaño de turistas. Se ha roto el encanto.

El gorrión escapa hacia el jardín.

Y he aquí que, por obra de un velado sortilegio

los severos, autoritarios gestos del inquieto centinela

me han traído de pronto la pálida suma

de encuentros, muertes, olvidos y derogaciones,

el suplicio de máscaras y mezquinas alegrías

que son la vida y su agria ceniza segadora.

Pero también han llegado,

en la sorda plenitud de ese instante,

las fieles señales que, a mi favor,

rescatan cada día el ávido tributo de la tumba:

mi padre que juega billar en el café Lion D’or de Bruselas,

las calles recién lavadas camino del colegio en la mañana,

el olor del mar en el verano de Ostende,

el amigo que murió en mis brazos cuando asistíamos al circo,

la adolescente que me miró distraída mientras

colgaba a secar la ropa al fondo de un patio de naranjos,

las últimas páginas de Victory de Joseph Conrad,

las tardes en la hacienda de Coello con su cálida tiniebla repentina,

el aura de placer y júbilo que despide la palabra Marianao,

la voz de Ernesto enumerando la sucesión de soberanos sálicos,

la contenida, firme insomne voz de Gabriel en una sala de

Estocolmo,

Nicolás señalando las virtudes de la prosa de Taine,

la sonrisa de Carmen ayer en el estanque del Partal;

éstas y algunas otras dádivas que los años

nos van reservando con terca parsimonia

desfilaron convocadas por la sola maravilla

del gorrión de mirada insolente y gestos de monarca,

dueño y señor en el Mexuar de la Alhambra.

A lo largo de su obra, hay un texto especial que configura la grandeza e intimidad de la poética de Álvaro Mutis, se trata de su libro Los emisarios (1984); en él leemos algunos de los más bellos momentos de su producción: “Un calle de Córdoba”, “Tríptico de la Alhambra” o “Hija eres de los Lágidas”, o los dos poemas en prosa en los que quedan al descubierto nuevas facetas de la biografía de Maqroll el Gaviero: “La visita del Gaviero” y “El cañón de Aracuriare”.

Un emisario es un enviado que puede convertirse en visionario, según el tipo de mensaje que transmita. Los enviados herméticos de este libro, que son los poemas, portan dos comunicados: verdad y muerte.

Uno de los ciclos de Los emisarios es el que se sitúa en Andalucía; compuesto por tres poemas: “Un calle de Córdoba”, “Tríptico de la Alhambra” y “Cádiz”. El “Tríptico de la Alhambra” nace desde una experiencia que surge de la visita al monumento Nazarí. Está compuesto por “En el Partal”, “Un gorrión entra en el Mexuar” y “En la Alcazaba”.

Dos cuestiones reiteradas en la poesía de Álvaro Mutis son, por un lado, la clarividencia en la percepción de la realidad y la observación que cala profundamente en el espíritu. Una mirada que deviene en contemplación visionaria y apasionada; cosa que puede llamar la atención, pues su modo de observar parece corresponder al realismo, a la manera del espejo de Stendhal.

Mexuar es una palabra que procede del árabe Mishwar, ‘consejo, cámara’; era el centro administrativo de la Alhambra, representación del poder, cancillería y residencia oficial del emir. Allí se llevaban a cabo las labores de gobierno. De ahí que en este poema esté tan presente el campo semántico de lo administrativo: ceremonia, embajadores, visires, funcionarios, solicitantes, soplones y guerreros.

El poema comienza con el ruido del tropel de turistas, el desorden, una algarabía expresada mediante la aliteración de oclusivas y vibrantes. Sólo cuando acaba de pasar, vuelve una calma calificada como ceremoniosa, muy apropiada para tal espacio. De nuevo es posible la contemplación, la mirada con un sentido trascedente, anhelante, de un significado que más que buscarse, ha de encontrarse. Dos imágenes expresan la quietud necesaria, “el sol se demora en

el piso” y “un tibio silencio se expande”. Vista, tacto, oído, la sinestesia del tibio silencio. En ese espacio cerrado y oficial administrativo hay una ventana desde la que la acción va a invadir de nuevo el territorio de la calma; desde el jardín, naturaleza transformada por la mano humana, entra en el Mexuar un gorrión; realidad y símbolo de espiritualización.

En definitiva, se trata de una anécdota desde la cual se organiza un poema; un elemento íntimo que va a provocar un movimiento interior en el poeta. Son varios los signos que el observador ve en el gorrión; la “tranquila seguridad de quien se sabe dueño sin émulo de los lugares”, un mirada de “altanero descuido” desde unos ojos que son “dos rayos de azabache”, metáfora que evoca la negra luminiscencia de los cielos místicos y el alumbramiento espiritual.

Álvaro Mutis rememora el mundo del tiempo en el que la Alhambra alcanzó su máximo esplendor, desde una descripción que hunde sus raíces en el orientalismo decimonónico de reverencias, poder, religión, pasión, ejecuciones, crueldad. Todo un mundo olvidado, aunque nunca existió como tal. Tampoco importa mucho, pues la imaginación llena los espacios en blanco de lo desconocido.

El gorrión se ha transformado simbólicamente, ha sido descrito por sus acciones normales, las de un ave, pero ahora “afirma su condición de soberano detentador de los más ocultos y vastos poderes”. ¿Cuáles son estos?, los de “celador de un pasado abolido”, ¿el de la Alhambra o el del poeta? Estas potestades permiten al gorrión ascender en la escala simbólica en un “mísero presente” que discurre con el fondo de un tropel de bárbaros. Un presente que todavía no ha sido alumbrado por la experiencia decisiva. El mismo tiempo, que también es espacio, en el que está instalado el poeta. Una nueva correría de esos “invasores sin rostro, sin norte, sin consigna”, cuando “irrumpe el rebaño de turistas”, “rompe el encanto” y el pájaro escapa. La palabra “encanto” nos sitúa en el territorio de lo maravilloso, un mundo de silencio solemne y luz custodiado por el gorrión; de él procede el “velado sortilegio” y por este, se convierte en taumaturgo, capaz de general el ambiente propicio para la maravilla.

¿Cuál es esa maravilla producida por encantamiento? La vida, definida primero desde lo negativo: muertes, olvidos, derogaciones, suplicios de máscaras y falsedad, mezquinas alegrías que intentan adormilar al espíritu en una realidad deleznable.

Pero es en el encuentro con el gorrión cuando el instante pasa a ser de dorada plenitud, como el bruñido de los mocárabes que siguen brillando en la Alhambra con la pátia del tiempo. El encantamiento provoca la liberación de lo negativo que arrastra la existencia, con “las fieles señales que, a mi favor, rescatan cada día al ávido tributo de la tumba”. A partir de ese momento, el poema va a desarrollar, mediante imágenes, la autobiografía del poeta la infancia, la amistad, la muerte, el amor, la literatura. Los recuerdos de la niñez y la amistad son la culminación del alumbramiento producido desde la contemplación del gorrión, que concluye en la recuperación de lo más puro que yace en todo ser humano.